「写真にはもっと価値があると信じている」Munetaka TokuyamaがNFTで切り拓く写真の新たな道 #写真家放談

「このままでは写真業界の未来はないと思っていたので、早く大阪に帰ってたこ焼き屋さんをしないとと思っていました」

ナイキ、ユニクロ、マクドナルドなど誰もが一度は目にしたことがある広告写真を、多数撮影するフォトグラファーのMunetaka Tokuyamaさん。しかし、取材中Tokuyamaさんが放ったひと言は衝撃的なものでした。

そんな写真業界において、「まだ行ける道がある」と光を感じさせたのが、デジタルデータにオリジナルだと証明書をつけることができるNFTだったといいます。希望を失いかけたという写真の未来に対し、どのように光を感じ、今何を目指しているのか。過去を紐解きながら教えていただきました。

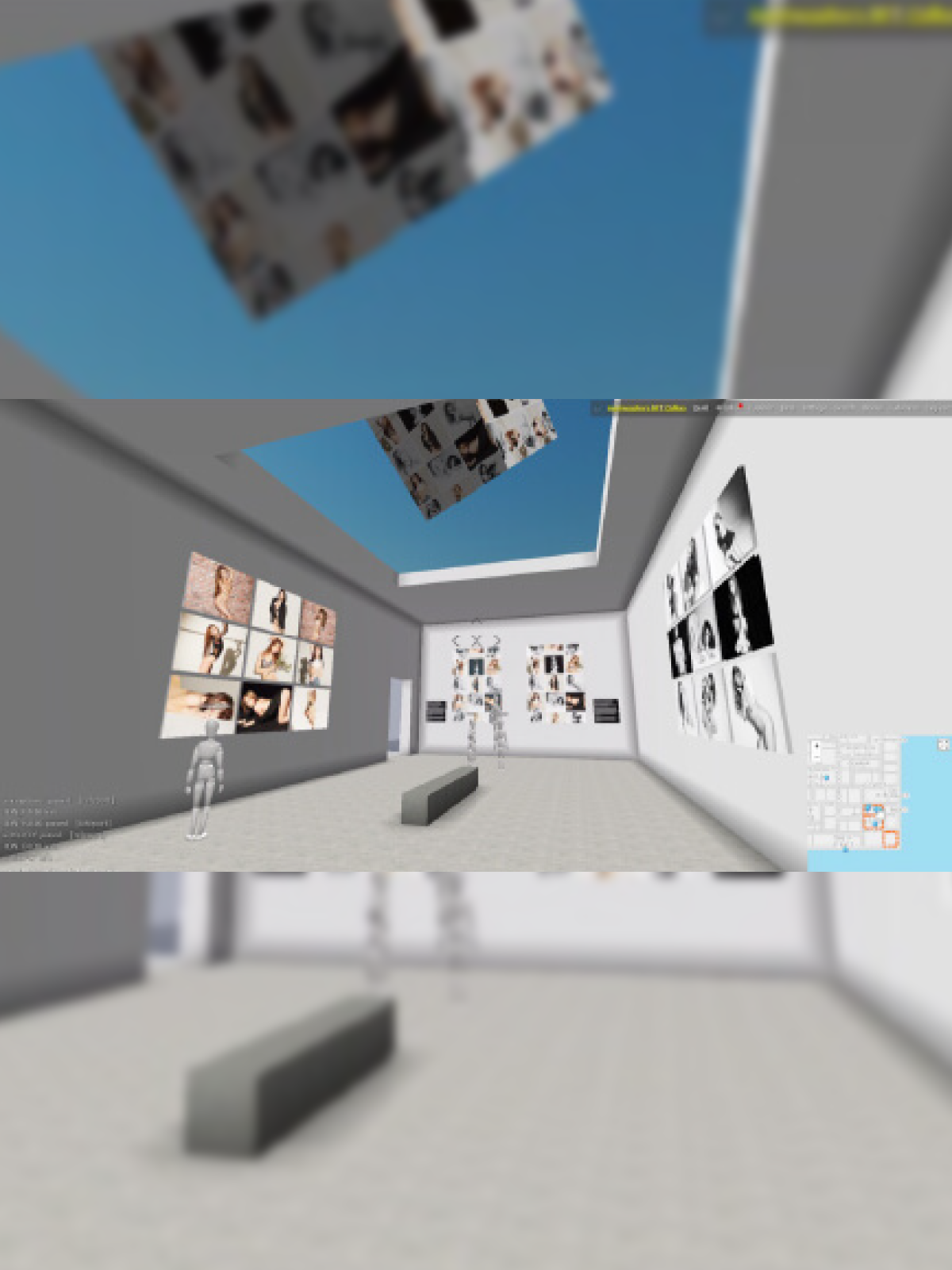

「写真展に来たくなる仕掛けをつくりたい」NFTが変えた、写真展のカタチ

——広告写真家として活躍される傍ら、NFTクリエイティブファーム「CRYPTO&」を立ち上げ、NFTに関する企画制作などを行っているTokuyamaさん。NFTに着目されたきっかけは、2021年4月に開催された、スーパーインフルエンサーCYBERJAPAN DANCERSさんの写真展だと伺いました。どのような経緯でNFTを取り入れることになったのでしょうか?

コロナ禍で仕事が止まり、様々なアクションが大幅に制限されるなかで、CYBERJAPAN DANCERSさんたちの作品撮りの話をもらいました。僕と同じようにコロナ禍で活動が制限されている彼女たちを見て、何か今までと違うことをしたいと思い、通常は撮影しセレクト・レタッチした写真データのみを渡すところ、全データを提供して、「好きなだけSNSにあげていいよ」「好きなように写真をレタッチしていいよ」と言ったんです。すると、SNSでものすごく大きな反響があり、それを見ていたらフィジカルな展示もしてみようかなと思ったのがきっかけです。

でも、僕はもともと写真展というフォーマットそのものにも、写真集を出すことにも興味がない人間なんです。だからこそ、写真展をやるなら1つや2つ、興味がない人でも来たくなるような仕掛けをつくりたかった。そこで調べたら、Twitter創業者が2006年に投稿した「世界初のツイート」が約3億円のNFTとして売れたというニュースを見ました。データに価値を付けるというNFTの考え方に面白さを感じ、開催まで1ヶ月を切っていましたがすぐ写真展に取り入れるよう動きました。

結果、写真関係者だけでなく、デジタルのNFTとフィジカルな写真とを結びつけた展示に関心を抱いてくれたNFTや仮想通貨界隈の人たちがごっそり来てくれました。彼らの中には写真にはほとんど興味がなくて、「初めて写真展に来た」というような人たちもいました。普段写真展に訪れることがない方や写真を買わない方たちが写真にふれる入り口をつくることができたので、嬉しかったですね。

——多くのフォトグラファーは、写真展などを目標に活動をされているイメージがありますが、なぜTokuyamaさんは、写真展への興味が昔からほとんどなかったのでしょうか。

僕はそもそもカメラや写真が好きというより、「撮影」が大好きな人なんです。スポーツをしたり、遊んだりするように撮影に臨んでいて、その現場が好きでこの仕事をやっているのが一番にあります。

一方で写真展は時に、カメラやレンズなど機材や撮影方法の説明が求められる点があり、「それって重要?」と思うことがありました。自分が感じてほしい写真から出る熱量と相手の興味が、うまく合致していない実感があったんです。また、そもそも展示は、お金を払えばいつでもできるものだから目標に持つものでもないと感じています。だからこそ、今回NFTを使って従来の写真展というフォーマットをアップデートできたのは面白かったですね。

導かれたフォトグラファーという職業、貫く“型にはまらないスタイル”

——「スポーツをするように撮影する」とはどのようなことでしょうか?

ライティング重視で過剰にセットを固めることをせず、僕も被写体も自由に動きながら撮影するスタイルが好きです。

もともと、僕は写真に対して硬い印象がありました。幼少期、家族で写真を撮るときもフィルムで撮っていたこともあり父から「動くなよ」と言われたり、スチールライフフォトグラファーのアシスタントをしたときも、どんなに広いスタジオであってもシャッター押してるときは、「みんな歩くな、動くな」と言われたり……「写真を撮る=動くな」という印象が強くあったんです。広告写真のアシスタントをしたときも、20灯以上のライトで、非常にセンシティブに被写体を囲い込み、被写体があまり身動きできない状態で撮っていました。

しかし、ニューヨークで世界的に有名なビューティーフォトグラファーに師事していたとき、たくさんのライトでライティングを固めず、傘1本という軽微なセットで多くのグローバルキャンペーンの撮影をする光景を目の当たりにしました。被写体の自由を制限しない撮り方が素晴らしいと、すごく感銘を受けたんです。それをきっかけに、「動くな」の逆の「動け」で表現したいと思うようになりました。

実際にやってみると、僕自身にはこのやり方が向いていました。ライトで過剰に環境をつくると、そのライト自体に被写体も自分自身も縛られてしまう。そうではなく、ある程度お互い自由に被写体と目指すべきところに向かう、行き当たりばったりな感じが自分にはしっくりきています。

——一般的なやり方と逆のことをするのは勇気がいりませんか?

というよりも、何も持っていないからそうするしかない、という考えがありました。僕は写真学校やアートスクールにも通っておらず、家族や知り合いにクリエイティブな仕事をしている人はひとりもいませんでした。そのため、アートスクール出身や、クリエイティブな環境で育った同業者の中で抜きんでるには、バカでも天才に勝てる独自路線に行かなければいけないと自然に思ってたんです。人と比べず、ただ自分が面白いと感じたことをやり続ける、その方向性と一貫した姿勢が良かったんだろうなと思いますね。

——写真学校にも通われておらず、もともと写真関連のお知り合いもいなかったとのことですが、なぜフォトグラファーの道に進んだのでしょうか?

僕は、周りにスーツを着ている人など見たことがない大阪の町工場街出身で、周辺の大人たちから「手に職を付けろよ」と言われて育ってきました。

18歳の頃、バーテンダーをしていた店の隣がたまたま写真スタジオで、同じオーナーが切り盛りしていました。あるときふと横のスタジオを覗くと、大がかりなセットを組んで下着カタログの物撮影をしていました。そこではじめて撮影風景を見て、単純に感動したんです。「たった一枚の下着のために、こんなに大変なセットを組むんだ、ああすごいな」と。フォトグラファーになろうなんてこのときはまったく思っていませんでしたが、真剣に撮影向き合っているカメラマンの横顔を見て町工場で物づくりしてる地元のおっちゃんたちの姿と重なりました。そして、「カメラマンは手に職のあるかっこいい職業だな」と、当時のTokuyama少年は魅せられちゃったんですよね。

それから、進路に迷いながら2000年頃にニューヨークに行き、手に職をつけるべく、無給でも構わないからと色々なアシスタントをさせてもらいました。フォトグラファーだけでなく、アーティスト、スタイリスト、デザイナー、ファッションショーの制作など、当時数少ないメールアドレスを持つアーティストエージェンシーを探して、とにかくメールを送りました。

色々な経験をさせてもらいましたが、やっぱりあのとき大阪で見せてもらった、下着一枚に真剣に取り組むカメラマンの姿が、僕の中で一番最初のクリエイティブな世界の光景として心に刻まれていました。結果、巡り巡って写真を目指したのかなと思います。

——その後、ナイキの広告写真をはじめ、ニューヨークでも東京に戻られてからも、第一線で活躍されています。東京オリンピック関連でもTokuyamaさんの写真が多く使われていました。

もともと写真に興味がないころから、ナイキの型にはまらないCMの感じが好きだったんです。その影響で、写真を始めてからはナイキを目指すようになりました。ありがたくナイキの仕事をさせてもらいましたが、もちろん順風満帆ではなく、大変なこともたくさんありました。でも「ナイキの仕事をする」「動きのある写真を撮る」といった進む方向性だけを決めて、あとはうまくいかなくても当たり前という精神でやり続けたらだんだん状況が変わっていきました。

先行きは暗いと感じた写真業界に差し込む、NFTという一筋の光

——CYBER JAPAN DANCERSの写真展を機にNFTクリエィティブファーム「CRYPTO&」を立ち上げられました。写真展を開催されてからの気づきなどはありましたか?

実際に開催してみると驚くことばかりでした。

この写真展では、写真の「プリント+オリジナルデータの所有権」をNFTで販売したんです。18種類を1枚6万円で販売し、購入者はそのNFTを転売することができます。後日「6万円で買った写真のNFTが94万円(当時のイーサリアムのレート)になりました」と連絡をもらったときはビックリしました。プリントは無しで、NFTのみでその値段です。価値がぐんぐん上がっているのを見て、とんでもないことになったなと思いました。それと同時に、これまでの写真の世界で94万円もするプリントはなかなか存在しなかったので、写真に新たなマーケット、新たな価値付けの可能性を感じました。この写真展にNFTをつなげて本当に良かったですね。

——写真のどのようなところに新たな価値が見出されたと思いますか?

写真は何枚でも複製し続けられる点が絵画などと異なります。そのため、写真展などでプリントを買ってくれたコレクターに対し希少性の約束を果たすことができないんです。なぜ写真の価値が低いんだと嘆く写真家も多くいますが、それは刷り続けてしまう僕たち写真家が悪いと思っています。

そんな写真に対し、希少性を担保できるのがNFTという仕組みだと思っています。写真家が、「本物は世の中に5点しかない」「それは偽物だ」とNFTで証明してあげることができるんです。

オリジナルデータをNFT化することによって、写真も投資目的としての活用が可能となります。それに対してはもちろん僕も最初は少しさみしさを感じる部分がありました。しかし今は、絵が様々な人の手にわたって価値が上がるように、希少性が担保された写真も、価値が上がって良いのではないかと、僕は考えています。価値が担保されることで、欲しい人のもとに渡り続けられる、写真に流動性を生むことができる。そして国内のドメスティックなマーケットだけでなく、海外にもマーケットが広がる。本当に、色々な可能性が見えてきました。

——ご自身の写真にもNFTを生かしていきたいとお考えですか?

僕は広告写真の現場が好きなので、NFTで自分の作品をつくろうとか、自分の写真の価値を上げたいとかは正直これっぽちも思っていません。ただ、写真そのものの価値をあげて、写真を作品として評価してもらい、写真で食べていける人が増える、そんなシステムをつくっていくことに興味があります。広告写真も雑誌も下火になってきて、いつかプリントされた写真は役目を失うのではないかと思っていましたが、NFTを通して光みたいなものが見えました。

また、業界の課題として、昔撮った写真がフォトグラファーに連絡なく使われ続けているなど写真の権利がグレーになっている点があると僕は考えています。もちろんNFTによって権利への意識を劇的に変えることはできないと思いますが、正していく、業界にグラデーションをつくっていくことはできるかなと希望を抱いていますね。

今は、「写真はもっともっと価値のあるものだし、意味のあるものだし、残り続けていくものだ」と感じているので、そこのお手伝いを続けていきたいです。

会社「CRYPTO&」も、NFTを通して写真などの作品に流動性を生んだり、NFTの社会実装の可能性を広げたりする目的があって設立しました。世の中が売り買い以外で「NFTで何をするの?」というところで認知が止まっている現状を、事例を通して少しずつ動かしていけたらと思っています。

——「CRYPTO&」では写真関連に限らず、様々なことをされていますよね。

そうですね、今は事例を多くつくることに力を注いでるので、お寺の御朱印をNFT化したり、琉球FCというサッカーチームのNFTをつくったり、巨大ロボット「MEGABOTS」をNFTで展開したりと、写真に限らず「これ面白いね」というものをどんどんやっています。

直近では、宝島社の雑誌「otona MUSE」で僕が撮影した佐田真由美さんのポートレートをNFTアートとして販売する試みもリリースし、2日で完売しました。今出版業界は苦境だと言われていますが、雑誌は販売したら終了ではなく、フォトグラファーをはじめクリエイターたちがつくり上げた雑誌の1ページがNFTとして保有できる。そんな新しい経済を生み出して、雑誌業界やそれに関わるスタッフたちの報酬にも変化をつくれれば良いなと思って行いました。

——色々な新しい道が切り拓かれていますね。今写真業界を目指している人だけではなく、すでに写真家として活躍している人にも、この光が伝わるといいですね。

固定概念が多く残る業界なので、伝統を重んじる良い側面もあれば、それが若い人たちのチャンスを壊しているのではないかと感じてしまうこともあります。写真を撮るだけがフォトグラファーの出せる価値ではない。固定概念に縛られずみんなが色々な独自路線に向かっていってほしいですし、僕も新たな価値観を取り入れながらフォトグラファーという職種をアップデートしていきたいですね。

NFTは、新たに撮った写真だけではなく、今どこかで日の目を見ずに眠っている素晴らしい写真たちにも価値を付けることができます。そういった写真たちが新しいカタチで表に出て、誰かに届くかもしれない。本当に様々な可能性が広がっていると思います。

■Interviewer / Writer

YUKO

1996年生まれ。法律事務所で広報・マーケティング担当としてオウンドメディアの企画執筆などに携わる傍ら、エッセイを発信するうちにライターへ。オールドレンズをつけたミラーレスカメラでたまに風景などを撮影することが好き。

Twitter:@yukooo_tk