覚えておくべき動画制作の基礎。静止画との決定的な違いとは?【ソニーマーケティング×CURBON「撮りたい映像」を形に vol.5】

2024年11月より実施中の、ソニーのデジタルカメラやオーディオ製品などの販売を行うソニーマーケティング株式会社と、写真の学び場『CURBON+』や出張撮影サービス『Creators Base』を運営する株式会社CURBONによる動画クリエイター育成講座『映像制作を仕事に。基礎から学べる育成プログラム』。

今回は、写真撮影の知識があるフォトグラファーを対象に、静止画と動画の根本的な違いや、フレームレート、シャッタースピード、露出の考え方に焦点を当て、動画制作に必要な基本的な知識をわかりやすく解説する。

1.写真と動画の決定的な違いとは?

一瞬を切り取った写真 vs 時間が流れる動画

写真と動画はどちらも「目で見る情報」を伝えるメディアですが、本質的に違います。写真は「一瞬」を切り取るもの。シャッターを押したその瞬間にすべてが決まります。だからこそ、構図・ライティング・タイミングが重要になります。たとえば、サッカーの試合でゴールの瞬間を撮るとき、ベストな角度と光を考え、ピッタリのタイミングでシャッターを切らないと、最高の一枚にはなりません。

一方、動画は「時間の流れ」をデザインするもの。映像の中には、動き・音・ストーリーがあり、それらをつなげることで完成します。サッカーの試合を動画で撮るなら、ただゴールの瞬間だけでなく、選手が走る姿、観客の歓声、ボールがネットを揺らす音。

これらが合わさって「熱狂」を伝えます。

求められるスキルも違います。写真は、光の使い方や構図、決定的な瞬間を捉えるセンスが大事。動画は、撮影だけでなく、編集や音の使い方、ストーリーの組み立て方も必要になります。写真は「一枚で完成させる技術」。動画は「時間を積み重ねて作る技術」。どちらも違った難しさがあり、それぞれの良さがあります。

シンプルに言えば……写真は「小説の挿絵」、動画は「それをコマ割りしてマンガ化したものに音声を加えたアニメーションになったもの」です。どちらも表現方法ですが、考え方が違います。写真だと、複数枚の写真を使って物語を伝える「組写真」というものに考えは似ているかもしれません。

特に写真や絵は視聴者に画を見る時間を委ねますが、動画は見せる相手に画を見せる時間を限定します。動画は複数のカットを組み合わせて、一つのシーンとして構成し視聴者の注意を引きつづけるよう時間をコントロールする必要があります。

編集の違い

写真の編集はシンプルです。「色を調整する」「余計な部分を切り取る(トリミング)」など、一枚ごとに完成させていきます。例えば、明るさを調整したり、青空をもう少し鮮やかにしたりするだけで、見違えるほど良くなります。編集にかかる時間も、1枚あたり数分から10分程度で終わることがほとんどです。でも、動画編集はもっと大変です。なぜなら、「時間の流れ」を作るために、いくつもの作業をしなければならないからです。

例えば、

1. カット編集:「いらない部分を削る」「シーンをつなぐ」

2. 色調整:シーンごとに明るさや色を揃える

3. 音の調整:「声を聞きやすくする」「BGMや効果音を入れる」

4. エフェクト追加:テロップを入れたり、映像に動きを加えたりする

これを1秒ごと、1カットごとに調整していくので、1本の動画を仕上げるのに数時間、場合によっては数日かかることもあります。

例えるなら、

写真編集は、お弁当のおかずを一つずつ味付けすること。

動画編集は、お弁当全体のバランスを考えて、味や見た目を整えながら盛り付けること。

写真は「一枚を仕上げる作業」、動画は「流れを作る作業」。どちらも大事ですが、動画はより多くの知識と時間が必要になるのです。

2.フレームレート(fps)とは?

フレームレートとは動画の「なめらかさ」を決める数字です。シャッタースピードと混同してしまう方も多いのですが、全く別のものとして認識してください。動画はたくさんの静止画がパラパラ漫画のように連続して表示されることで動いて見えるものです。この1秒間に何枚の画像(フレーム)が表示されるかを示すのがフレームレート(fps=frames per second)です。コマとも呼ばれます。

フレームレートの選び方

一般的に映画は24フレーム、テレビや一般的な映像は30フレームで撮影されています。

一部スポーツ、ダンス映像、ゲームでは60フレームが採用されており、高フレームレートであれば1秒間に再生されるフレームが多いため、細かい動きは早い動きが30fpsに比べてクリアにみれる、という利点があります。

フレームレートは「なめらかさ」だけではなく、映像の雰囲気を決める重要な要素です。作りたい映像、最終的な映像のアウトプット先によって適したフレームレートを選びます。(映画館での上映であれば24fps・テレビ放送であれば30fps)

※カメラや編集ソフトによって23.976fps/29.97fpsという表記がありますが、これは「放送のルール」から生まれたちょっとした調整です。プロの映像制作には大事な数字なのですが、ひとまずは30fps=29.97fps。24fps=23.976fps と知っておくだけでOKです。

3.シャッタースピードについて

写真と動画でのシャッタースピードの違い

写真は「一瞬」を切り取るものですから、どんなシャッタースピードで撮影しても基本OKです。シャッタースピードを早くすれば被写体の動きが止まり、遅くすればブレたり、光を多く取り込み、露出調整を兼ねることができます。

しかし動画の場合は自由にシャッタースピードを変えることはできません。動画は1秒間に複数のフレーム(画像)を連続で見せて動きにするものす。そして撮影した複数のカットを並べて1つのシーンにしていきます。そのため、撮影するカットごとにシャッタースピードがバラバラだと不自然なものになってしまうため、一定のシャッタースピードで撮る必要があります。特に映像を「自然に見せる」ためにはある程度のモーションブラー(動いているものが少しぼやけて見える)が大切です。

動画撮影におけるシャッタースピード

では、動画撮影におけるシャッター速度はどう決めればよいのでしょう?動画の世界には「180度シャッタールール」というものがあります。(※「度」というのは映画撮影時のフィルムカメラのシャッター回角度から来ています)

これは動画を「自然な動き」に見せるためのルールです。24fpsなら1/48秒(1/50)、30fpsなら1/60秒、60fpsなら1/120秒、この設定であれば動きに適度なブレ(モーションブラー)が出て人間の目に自然に感じられる映像になります。

それ以外のシャッター速度はあくまで「演出」として「パラパラ見せたい」のであれば撮影するフレームレートよりも高速のシャッタースピードを「コマ落としのようにカクカクさせたい」のであればフレームレートよりも遅く設定すると良いでしょう。

ただ、気をつけないといけないのは蛍光灯や水銀灯などの光源下で撮影する場合です。周波数の関係で、蛍光灯の点滅(フリッカー)が映像に映ってしまう場合があります。それを避けるためには東日本(50Hz)では1/50か1/100。西日本(60Hz)では1/60か1/120で撮影する必要があります。

4.絞り・シャッタースピード・ISOの関係性

写真と動画の露出調整の違い

写真を撮る時は絞り(F値)・シャッタースピード・ISO感度を自由に調整して露出(明るさ)をコントロールできます。ただ、前述のシャッタースポードの項目を読んでいただいた通り、動画撮影ではシャッター速度がほぼ固定されてしまいます。

そのため、動画は主に「絞り」と「ISO感度」で露出を調整します。でも、それには限界があります。

例えば、晴れた昼間の屋外での撮影。24fpsで撮影のためシャッター速度を1/50とします。ISO感度を100にして、レンズの絞りをF16にしても、まだ明るすぎたりします。そこで使われるのがNDフィルターです。写真撮影では長時間露光やスローシャッターなどの演出に使われるものですが、動画撮影ではNDフィルターはマストアイテムになります。

動画撮影に必須のNDフィルター

ND(Neutral Density)フィルターは「色味はそのままで光の量だけを減らすフィルター」です。透明なサングラスみたいなもので、写真や動画の色には影響せずに(色転びするものもありますが)減光することができます。NDフィルターを使うことで、シャッター速度はそのまま、絞りを開けたまま、適切な明るさの動画を撮ることができます。

特に背景ボケの量のコントロールをする意味でも重要な役割をしています。NDフィルターは濃度が固定型と可変型があり、動画撮影ではクイックに濃度調整ができる可変型がよく使われます。一般的なミラーレス一眼カメラの場合、レンズの前に装着して使用します。業務用のハンディカムコーダーやソニーのCinema Lineのカメラ(一部除く)は、可変式のNDフィルターが内蔵されているものがあります。

5.カメラの基本セッティング

色域・ピクチャープロファイル(ガンマ)について

動画撮影では写真撮影よりも色域(色空間)やピクチャープロファイルの設定と理解が重要になります。

まず色域やピクチャープロファイルを総括的にまとめると「色の設計図」のようなものです。この設計図には主に2つの要素があります。それは「色域(Color Gamut)」と「ガンマ(Gamma)」です。

色域は「どこまでの色を表現できるか」という色の表現の広さを表します。色域が広いほど、微妙な色まで記録できます。狭い色域だと、昔のテレビのように限られた色しか再現できません。色域にはsRGB・Rec.709・DCI-P3・Rec2020という用途別に規格が存在する他に、ソニーのS-Gamut3など、各カメラメーカーが定めた色域が存在します。

ガンマは「明るさやコントラスト(明暗さ)の設計図」です。同じ白や黒でも「どの明るさ」「どのコントラストで」表示するかで見えるものが変わります。ここでは必要なことに絞って説明しますが「ガンマカーブ」とは「黒(暗いところ)から白(明るいところ)までの明るさの変化をどう表現するかを決めるカーブ」のことで、暗部から明部までをリニア(直線)で表現し、中間部分を明部側に曲げるか、暗部側に曲げるかで、画のイメージをコントロールするものです。

ガンマカーブが急ならパキっとしたコントラストに、なだらかなカーブであればふわっとした階調になります。

明るさの見え方を変えることで、映像の表現幅が広がります。ガンマカーブにはいくつか種類がありますが、ここでは代表的な「ビデオガンマ」「ログガンマ」の2つに絞って説明します。

「ビデオガンマ」とは、最初から見た目が完成されている ガンマです。

明るさもコントラストもしっかりしているので、撮影してそのままテレビやYou Tubeで使えますが、あとからの色調整にはあまり向いていません。例えるならレトルトカレーでしょうか。手軽で便利ですが、自分好みにアレンジするには調整幅が少ないです。

※ソニーのカメラのPP01~06/11などがビデオガンマでカーブの違いになっています

最近ではビデオガンマの中でもローコントラストでフィルムライクな表現ができる「S-Cinetone (PP11)」などが登場し使う人が増えています。

「ログガンマ 」とは、後処理前提のガンマです。

カメラのダイナミックレンジを最大限に生かせるように開発されたカーブで、メーカーごとに種類があります(ソニーならS-Log3)基本ローコントラストになるため発色も少なく、撮影時には映像は眠たく、のっぺりとして見えます。

編集時に色や明るさを細かく調整できるので、表現の自由度が広がりますが、ログガンマを最大限に活用するためには編集だけでなく、撮影時にも注意すべきことが多く、取り扱うには一定の知識が求められます。例えるならカレーをスパイスから調理していくようなものです。

※ソニーのカメラのPP07~10がログガンマと色域の組み合わせ違いの設定になっています

ホワイトバランス固定の重要性

色温度やホワイトバランスという言葉は写真や動画に関わっていると必ず出てきます。写真撮影の場合、RAWで撮っておけばホワイトバランスは後から自由に変更できますが、動画ではそうはいきません(RAWで撮る場合を除く)特に動画撮影においてホワイトバランスの設定はとても重要なポイントです。

特に動画撮影において「オート」は御法度です。同一のシーンにおいて毎回カットによって色が微妙に違ったり、同一カットの中で照度の変化があった際には簡単に色がずれてしまいます。動画撮影は必ずホワイトバランスを「マニュアル」で撮影します。そして同じシーンの撮影ではホワイトバランスを変えることは基本ありません。

ホワイトバランスは「見た目の自然さ」を決める鍵です。夕方だから思い切りオレンジにしたい、雪を冷たく見せたいから青くしたい、など「ハッキリした演出意図」がない限りはカメラのホワイトバランスはケルビン調整で「画面の中の白を白として見えるように設定する」ことを心がけましょう。RAWほど調整幅がないにせよ、ベースの白がきっちりと見えていれば後での修正がある程度しやすくなります。

動画撮影を始まる前に意識すべきポイント

動画制作を始めると、誰しも最初に感じるのが「写真と似て非なる、というか全然違う」ということだと思います。どちらもカメラで撮影し、構図や光を意識するメディアですが動画には時間という表現軸が前提として存在します。

その違いを理解し、「ゴールから遡って考える」必要があります。まずは「何を作るか」を考えて「編集に必要な素材」を撮影することが動画制作をする上で最も大切なことになります。偶発性で素敵なものが撮れて、それをそれっぽく繋げることでも動画は完成するかもしれませんが、上達しません。写真撮影以上に「考える」ことが必要になります。

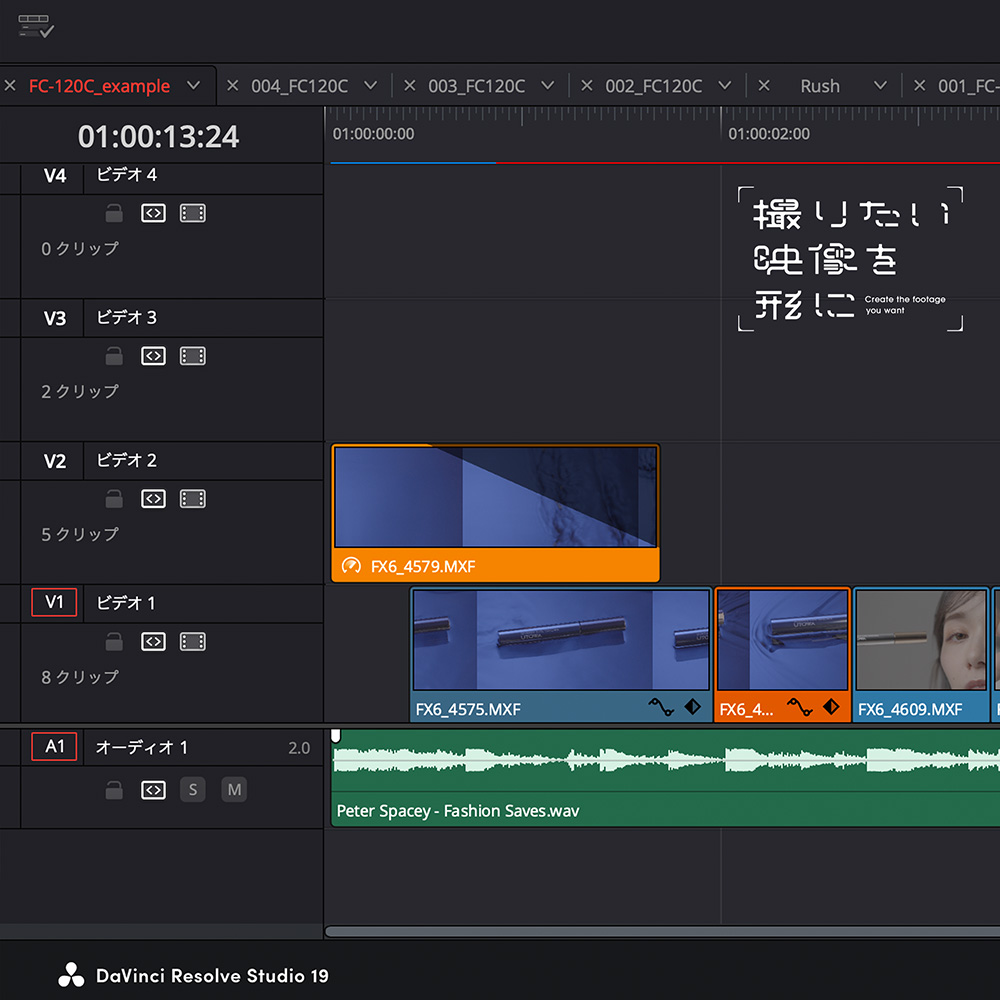

そのため、これから動画を始める方には「編集」から学ぶことをすすめます。現在はDaVinci Resolveなど無償でも使える優秀なソフトウェアが増えています。編集を学び、必要な素材を考え、それを撮影する、そして編集してみる、という繰り返しが上達のポイントとなります。とはいえ、まずは「動画の撮影の基本」をクリアしないと素材を撮れませんからね。以下のまとめを参考に、写真との違いを楽しみながら、ぜひ動画の世界にも一歩踏み出してみてください。

【動画撮影のポイント】

・「何をつくるか」考えておく(理想は編集ソフトウェアの理解と習得)

・まずはビデオガンマで撮影→表現に不自由を感じたらログガンマと広い色域で撮影

・フレームレートは映像のアウトプットと作りたい雰囲気に合わせて(24fpsか30fps)

・シャッタースピードはフリッカーを避ける意味も含めて東日本なら1/100。西日本なら1/120で固定

・欲しい絞り(欲しいボケ量のコントロール)に準じてNDフィルターと感度で調整する

・ISO感度はビデオガンマであればノイズが出ない範囲で調整

監修・執筆:鈴木佑介