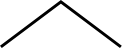

フォトグラファーがムービーを撮る時に陥りがちなこととは?【ソニーマーケティング×CURBON「撮りたい映像」を形に vol.2】

2024年11月に始動した、ソニーのデジタルカメラやオーディオ製品などの販売を行うソニーマーケティング株式会社と、写真の学び場『CURBON+』や出張撮影サービス『Creators Base』を運営する株式会社CURBONによる動画クリエイター育成講座『映像制作を仕事に。基礎から学べる育成プログラム』。

今回は、プログラム参加者から寄せられた映像制作に関する質問に、ビデオグラファーの大川原諒氏が回答した相談会のレポートをお届け。制作環境に関する質問から実際の広告案件の流れに関する疑問まで、幅広い内容が寄せられた相談会の中から一部を紹介する。

映像制作を仕事に。基礎から学べる育成プログラムとは?

2024年11月からスタートした、ソニーマーケティングとCURBONによる合同プログラム。CURBONの出張撮影サービス『Creators Base』に登録しているフォトグラファーを対象に、3ヶ月のプログラムを通じて映像制作のノウハウを学ぶ内容となっている。 プログラムの最終ゴールは作品課題の提出で、映像制作セミナーやD.O.P/フォトグラファー大川原諒氏による相談会、課題の講評会が行われる。

編集ソフトの選び方とデバイス環境

――今回、相談会ということで参加者の皆さんから本当にたくさんの質問をいただきました。大川原さんに順番に伺っていきたいのですが、まず編集ソフトについてはどのソフトを使用されていますか?

僕はAdobe Premiere Pro(プレミア・プロ)からスタートしましたが、最近ではDaVinci Resolve(ダヴィンチ・リゾルブ)をおすすめしています。理由としては一つは価格面で、DaVinciは買い切りなので長い目で見るとPremiere Proよりもコスパが良い点です。もう一つは、特にMacとの相性が圧倒的に良いという点です。

また、編集から色調整まで全部1つのソフトで完結できるので、ソフト間の移動がない分、作業がスムーズに進められます。無料版でも十分作業できるので、まずはそこから始めてみることをお勧めします。いずれノイズ除去など有料版でしかできない作業が発生してくるので、そのタイミングで有料版を購入するのが良いかなと。1案件こなすくらいで十分元は取れると思います。

――編集作業を行うデバイスについてはいかがでしょうか?

編集作業はPCだけで行っています。最低でも2画面出して、タイムラインと素材を別々に表示させて作業をしていますね。

――大川原さんが今使っているPCのスペックを教えていただけますか?

現在の編集用マシンはWindowsを使用しています。Premiere ProはCPU依存のソフトウェアですが、DaVinciはGPU依存なんです。DaVinciの場合、グラフィック性能を上げることでパフォーマンスが向上するので、メモリはそこまで必要ありません。レンダリング時のみCPUを使用しますが、グレーディングの時点では基本的にGPUのみを使用するため、GPUのアップグレードがしやすいWindowsを選びました。

デスクトップが必須という訳ではなく、ノートPCでも十分だと思います。実際、プロの編集者でもMacBook Proをクラムシェルモードでモニターに繋げて作業している方もいます。

――なるほど。ということはデスクトップにこだわるよりモニターに気を使った方が良いと。

そう思います。個人的におすすめなのは、やや値は張るのですがEIZOのColor Edge『CG2700X』ですね。映像制作用途であれば、前世代モデルからでも選択肢はあると思います。重要なのはキャリブレーション機能が搭載されているものを選ぶことですね。

――キャリブレーションについて、もう少し詳しく教えていただけますか?

キャリブレーションというのは、モニターの色表示を適正化する作業のことです。それを行うことで、データが持つ色とディスプレイの表示を一致させることができます。専用の測色器をモニターに取り付けて、様々な色が適切に表示されているかを測定するのですが、最近の映像制作用のモニターにはこの機能が内蔵されているものが多いですね。

フォトグラファーは人物撮影で“寄り”すぎる

――続いては、「フォトグラファーが映像を撮る時に陥りがちなことは?」という質問です。

一番多いのは「寄りすぎ」ですね。フォトグラファーの方は人を撮る時にどうしてもポートレートの距離感になりがちです。でも映像の場合、その人がどこにいて、どんな空間で、何をどんな表情でしているのか、というストーリーが大切になってきます。そのため、人との距離を色々な場所から見るという習慣をまずはつけることをお勧めします。

映画を見ていると、「人物は映っているけれど表情が全くわからない」くらいのものすごい引きの画が効果的に使われていたりもします。逆に顔にグッと寄るような画は、写真ではちょうど良くても、大スクリーンに映し出した時にうるさく感じることもあるので、映像を意識したアングル探しが重要になってきます。

二つ目は「水平を守りすぎ」です。皆さん真っ直ぐ写すことを重視しすぎというか、映像の場合は上下にもっと自由に動かしても良いと思います。映像では感情表現の手段として、あえてローアングルから煽ったり、ハイアングルから見下ろしたりすることも多いので。カメラを絶対に動かせという訳ではないのですが、フォトグラファー出身の方は水平に撮ることに縛られすぎているという印象がありますね。

大切なのは「心理的効果」を意識すること

――レンズについても質問が来ていますね。おすすめの焦点距離などはありますか?

レンズ選びについては、35mmがベーシックな選択肢になります。F値は僕の場合大体4から6くらいで撮影することが多いですね。ただ映像の場合は、1カットでインパクトを出すというよりも、動きやアングルでダイナミックさを表現できるので、開放値は写真ほど気にする必要はないと思っています。

望遠レンズも時と場合によって使用しています。実用的な面では、ライブ配信などで必要になることもありますし、表現効果として望遠レンズを使った方が良い場面もあります。例えば、登場人物のある心境を表現するためにあえて望遠を使うこともあります。写真と比べて映像の方が焦点距離や画角と心理的な効果の結びつきが強いと思うんです。

――心境を映像で表現する際のセオリーは何かあるのでしょうか?

そうですね、主に映画理論の分野で体系化されています。写真は撮影者の目線で撮ることが基本ですが、映像ではより多様な視点を使います。俯瞰で撮影したり、突然主観的な視点に切り替えたりすることで、様々な表現が可能になります。

例えば、ホラー映画で逃げ惑う人物を追いかけるシーンでは、あえて手ブレを入れることで緊迫感を演出します。一方、優雅なランニングシーンではジンバルを使って滑らかな動きを作り出します。映画理論の書籍などには、こういった技術や知識が理論的に書かれているので、まずは一度読んでみることも大切だと思います。

参加するポジションによって変わる案件プロセス

――続いては「クライアント案件での映像制作プロセスを知りたい」という質問です。

プロセスは案件によってかなり変動があるのですが、CM(コマーシャル)や広告関連の案件では、特に参加するポジションによって大きく異なってきます。

カメラマンやディレクターとして参加する場合、広告代理店が入っているケースでは、まずクライアントから代理店に依頼が入ります。そこで商品の特徴や目指すCMの方向性といった企画が決まった後、写真と映像の両方を統括するクリエイティブディレクターが加わります。

そこから「今回こういう企画でやるので演出をお願いします」という形でビデオグラファーに依頼が来ます。その後、ディレクターが絵コンテを作成し、それを基に撮影、その素材を編集者が編集するという流れが一般的ですね。

一方で、イベントや最近のSNS向け広告は、クライアントから直接依頼が来ることが多いです。その場合はより簡潔なプロセスで、依頼内容に応じて絵コンテを作成したり、場合によっては撮影から編集まで絵コンテ無しでコンパクトに進めたりします。CMの場合は必ず絵コンテを作成しますが、最近の映像制作では必要なケースは半々くらいかもしれませんね。

――必ずしも絵コンテが必要というわけではないけれど、あった方が分かりやすいということですね。

そうですね。また、僕もその一人なのですが、絵を描くのが苦手な方もいると思うんです。そういう場合は実際に写真を撮影して、それを絵コンテとして使用する方法やそれらをスライドショー的に繋げてビデオコンテを作成するというアプローチも最近は見られます。写真を繋ぎ合わせることで、おおよその秒数も確認できますしね。

沢山の映像を意識的にみることが重要

――映像のアイデアはどこから探していますか?

僕の場合は特にアニメを参考にすることが多いですが、例えばテロップの演出についてはバラエティ番組が非常に参考になります。日常的にさまざまな映像作品に触れて観察し、アンテナを張っておくことが重要だと感じています。また、最近はSNS、特にTikTokなども参考にしていますね。若い世代の人たちの考えや表現方法は、自分たちの世代と全く違うことも多くて勉強になります。

とにかく色々な映像を見ることが大切です。そして単に見るだけでなく、面白いと感じた時に「なぜいま面白いと思ったんだろう」と分析してみる。意識的に見て、気になったものを掘り下げてみる、そういった思考のプロセスが重要だと考えています。映像を見ている時だけでなく、お酒を飲みながらふと思い付いたり、人との会話からアイデアが生まれる時もあります。

そういう意味では、日常生活のあらゆるものから着想を得ることができると思います。大切なのは、気になったものに対して「なぜ気になったのか」という分析的な視点を持つことかもしれませんね。

映像制作は、技術の習得だけでなく、視点やアイデアの磨き方も重要な要素です。今回の相談会では、プロの経験に基づく具体的なアドバイスが多く語られました。